Seal, histoire de la marque

Seal, un tricyclecar Sociable, Économique & Léger !

Son nom annonce le projet

Sociable, Economical And Ligh

Sociable, Économique & Léger

Seal est un cas à part

Ni tout à fait une voiture, ni trop automobile pour séduire les motards, le Seal n'est ni l'un ni l'autre. À sa sortie, il était clairement destiné aux motards souhaitant passer à un modèle plus civilisé : une combinaison plus aboutie pour le père de famille qui n'était pas prêt à abandonner le refroidissement par air et la transmission par chaîne. Il est difficile de concilier l'image populaire de la moto d'aujourd'hui, symbole de liberté et de moyen de locomotion rebel, sexy et puissant avec un antique engin qui ressemble à un fauteuil dans une baignoire rétro-futuriste.

Haynes & Bradshaw Ltd

La société responsable de cette création déconcertante était Haynes

& Bradshaw Ltd, de Manchester. Les rares publications sur le sujet

suggèrent que l'entreprise a été fondée en 1906, bien que la production

du Seal n'ait débuté que six ans plus tard.

Les principaux acteurs

étaient John Haynes (né en 1871) et Charles Arthur Bradshaw (né en

1884). Le premier brevet lié à Haynes & Bradshaw, concernant une

méthode de fixation des pneumatiques sur les jantes, date de 1907 et a

été déposé par le père de Bradshaw, Joseph Bett Bradshaw. L'année

suivante, une amélioration a été enregistrée, cette fois par les

exécuteurs testamentaires de J.B. Bradshaw : son fils Charles, John

Haynes, William Cuthbertson (beau-frère de Charles Bradshaw) et

certainement le conseiller juridique de la famille, Thomas Sheldrake. Ceci laisse supposer que Bradshaw père était, avec son fils, impliqué

dans l'entreprise, au moins pendant ses deux premières années

d'existence.

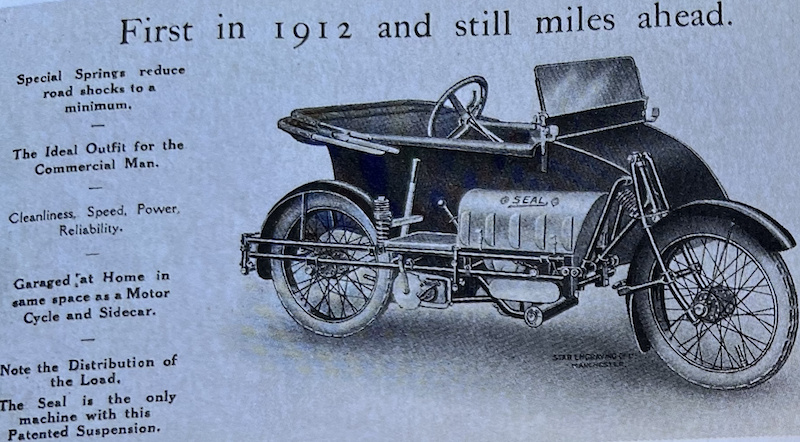

Mais c'est le brevet déposé en 1912 par John Bradshaw qui définit l'essence du Seal de série : un châssis tubulaire à trois roues dont la carrosserie est fixée par des points de suspension. On ignore si la société Haynes & Bradshaw a fabriqué ou vendu des véhicules à deux roues entre la création de l'entreprise et le lancement du Seal. On ne sait pas si le Seal est le fruit de six années de développement, mais on peut affirmer sans risque que le véhicule qui en a résulté, malgré ses particularités évidentes, était suffisamment bien conçu pour rester en production pendant plus d'une décennie, une durée de vie remarquable pour un cyclecar. Parmi les quelque 300 entreprises britanniques qui fabriquaient des cyclecars, très peu en produisaient pendant plus de cinq ans, la plupart ne dépassant pas un ou deux ans. Certaines étaient si éphémères que leur durée de vie se mesurait en mois, voire en semaines. Nombre de ces véhicules étaient d'une conception solide – et certainement plus conventionnelle – et auraient séduit un public bien plus large que le Seal. Il est donc d'autant plus remarquable que cette création iconoclaste ait rencontré un succès suffisant pour se maintenir en production pendant au moins douze ans.

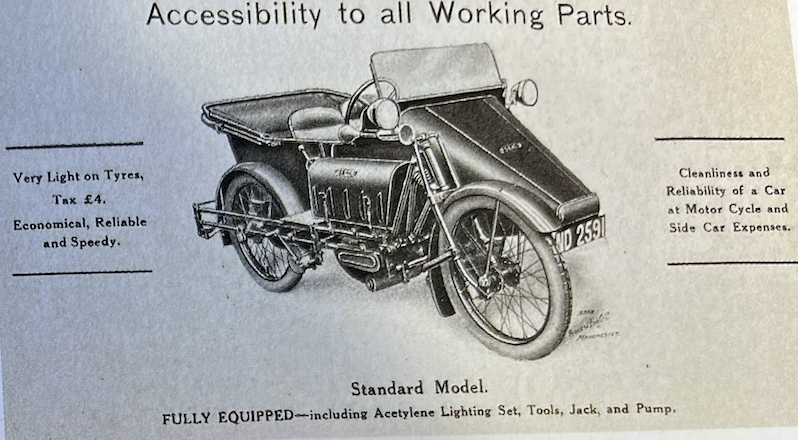

Cela ne signifie pas pour autant que la conception du Seal n'ait pas été améliorée au fil du temps. Le premier modèle, de 1912, ressemblait encore moins à une automobile que les versions ultérieures. La carrosserie du « Bateau biplace breveté », comme il était appelé, était nettement plus petite, et l'ensemble évoquait encore davantage un assemblage moto. Elle se dirigeait via une barre type queue de vache, et le réservoir de carburant était monté dans le cadre, entre la fourche avant et la roue arrière, au-dessus du moteur, comme sur une moto classique. La carrosserie était suspendue par de courts ressorts hélicoïdaux. Le moteur était un bicylindre en V de 6 ch de 770 cm³ (76 x 85 mm), entraînant par courroie une boîte Sturmey-Archer à trois vitesses. Le démarrage se faisait par un levier interne facilement accessible depuis le siège conducteur.

Les constructeurs de la Seal ont particulièrement insisté sur deux points de conception tout au long de sa production. Premièrement, la méthode de construction du châssis : tous les tubes étaient fixés par sertissage plutôt que brasés, ce qui réduisait les risques de fissures. Après 100 ans, le châssis de cette voiture en photo est en excellent état, sans aucune trace de réparation. Deuxièmement, la répartition des charges : grâce à la rigidité du châssis, la roue arrière gauche supportait une plus grande partie de la charge que la roue arrière droite. Un modèle avec un habitacle type side-car amovible était proposé. Ce système était censé éliminer le dérapage latéral (peut-être le sujet de discussion le plus fréquent dans le monde de la moto et du cyclecar à cette époque, auquel on consacrait plus d'articles que presque aucun autre sujet).

Un modèle amélioré de 1914 fut le premier à être proposé avec un volant de direction. La même année, un moteur JAP de 8 ch et 976 cm³ fut installé, entraînant une boîte de vitesses à trois rapports et une transmission finale par chaîne.

Selon des archives de 1917, le Seal continua d'être commercialisé pendant toute la durée de la guerre, avec un nouveau modèle disponible en 1917, doté d'une boîte de vitesses à quatre rapports et d'une transmission par chaîne et courroie. Durant toute cette période, le prix du Seal ne dépassa jamais 100 £. Mais l'inflation d'après-guerre fit que le nouveau modèle de 1918 se vendit le double de ce prix, toutes options comprises.

Il intégrait plusieurs améliorations, notamment des roues interchangeables et amovibles, un emplacement pour une roue de secours, un démarreur à kick en échange du démarreur manuel intérieur, ainsi qu'une suspension et des freins améliorés. Un modèle éphémère de 1920 était équipé d'une transmission par arbre avec une boîte de vitesses Seal, qui se révéla difficilement inutilisable et tomba rapidement dans l'oubli.

1921 l'année du changement

Le changement véritablement significatif survint en 1921, avec le dépôt d'un nouveau brevet (cette fois sous le nom de Seal Motors Ltd, sans aucune mention de Bradshaw) pour une version améliorée de la Seal. Cette version « Mk 2 » intégrait un châssis entièrement nouveau, sur lequel les points de suspension de la carrosserie étaient déplacés aux quatre coins de celle-ci qui, contrairement aux versions précédentes, n'était plus amovible. Tout fut renforcé, consolidé et amélioré, sans modifier l'extrême légèreté. La boîte de vitesses était désormais une Burman à trois rapports, entraînant la roue arrière par chaîne. Les Seal n'étaient plus uniquement des biplaces. Il existait un modèle familial, avec deux sièges d'appoint pour enfants derrière le conducteur et le passager, et un modèle sport biplace avec strapontin. Le modèle familial fut d'ailleurs initialement conçu avec les sièges d'appoint à l'avant du conducteur, à la manière des Bédélia, ce qui fut rendu possible par l'allongement de la colonne de direction et le recul des pédales.

Les publicités de la marque vantaient les mérites de cette configuration inhabituelle, affirmant qu'il était préférable que le conducteur puisse garder un oeil en permanence sur les enfants ». Il est peu probable que beaucoup de Seal dans cette configuration aient été vendues.

Vers 1922, une version utilitaire fut lancée. L'idée d'une moto de livraison légère à trois roues n'était pas nouvelle, et la Seal semblait plus adaptée à ce type de travail qu'au transport d'une famille. Pour la version utilitaire, les ressorts hélicoïdaux soutenant la carrosserie furent remplacés par des ressorts à lames, sans doute parce que ceux-ci pouvaient être montés directement sous le châssis, permettant ainsi d'obtenir une surface plane de chargement. Ces modèles furent manifestement un succès, et les Seal de tourisme adoptèrent rapidement elles aussi les ressorts à lames.

Conduire un Seal , tout un programme

Conduire

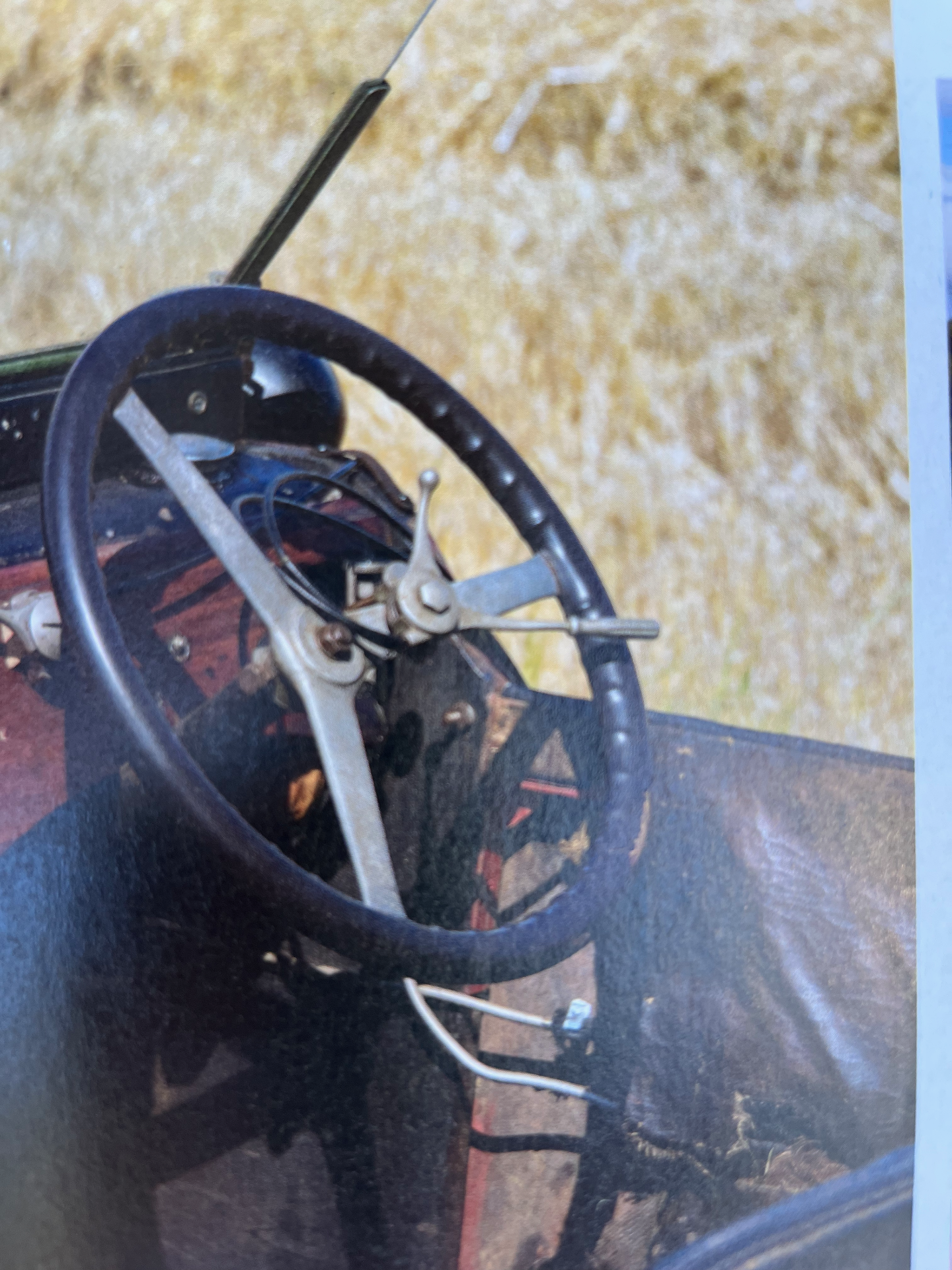

le Seal est une expérience unique en son genre. La procédure de

démarrage s'apparente davantage à celle d'une moto qu'à celle d'une

voiture : remplissage d'essence et d'huile, réglage des manettes d'air

et d'accélérateur, et quelques bons coups de kick sur le démarreur.

Une

fois le moteur en marche, on maintient le régime moteur avec la manette

d'accélérateur pour avoir le temps de faire le tour du véhicule,

d'entrer par la petite porte et de se glisser derrière le volant. Les

pédales d'embrayage et de frein se trouvent de part et d'autre de la

colonne de direction, tandis que la poignée d'accélérateur est montée à

droite du volant. Cette combinaison d'accélérateur manuel et d'embrayage

à la pédale n'est peut-être pas si inhabituelle sur les petits

véhicules de l'époque édouardienne et du début des années 1910, mais

pour ceux qui ne sont pas habitués à ce système, il faut un peu plus

d'attention pour démarrer en douceur sans atteindre le surrégime du

moteur ni de le faire caler. Comme la poignée d'accélérateur se déplace

avec le volant, il est quasiment impossible de « régler » le régime

moteur visuellement ; il faut se fier à ses oreilles pour obtenir le

régime moteur correct pour démarrer. Les commandes sont souvent

contre-intuitives. Le pilote du Seal doit s'habituer au frein à main qui

ressemble étrangement à un fly-off. Mais le levier fonctionne à

l'envers : on pousse vers l'avant pour freiner et on tire vers l'arrière

pour relâcher.

Les vitesses sont sélectionnées selon un système de type moto :une vitesse en bas, deux en haut, la première en position basse, puis le point mort, la deuxième et la troisième. Le passage des vitesses est quasiment infaillible, mais l'emplacement du sélecteur de vitesse à l'extérieur de l'habitacle pose quelques problèmes. À l'arrêt, repasser la première se fait facilement, mais une fois en mouvement, trouver le levier de vitesses relève du pari. Il semble en effet très proche du cylindre arrière brûlant du moteur – mieux vaut ne pas le saisir par inadvertance en conduisant. Difficile de ne pas quitter la route des yeux pour vérifier que l'on tient bien le levier. Changer de vitesse nécessite de débrayer, relâcher l'accélérateur de la main droite, sortir la main de l'habitacle, chercher le levier, passer la vitesse, rembrayer et enfin accélérer à nouveau.

Conduire procure une sensation particulièrement étrange. Malgré les affirmations du constructeur concernant la « répartition des charges », impossible d'échapper au déséquilibre du véhicule, avec sa transmission sur une seule roue : au démarrage, le volant se braque automatiquement vers la droite, exigeant une correction immédiate. La direction est ultra-directe, comme souvent sur les cyclecars, mais elle est beaucoup plus lourde qu'on ne l'imagine et demande une bonne prise en main pour maintenir le cap. Même une légère inclinaison de la route fait dévier le Seal d'un côté ou de l'autre. Impossible de se détendre : la Seal exige une concentration maximale, et gare au conducteur fatigué, distrait ou facilement déconcentré.